冬至,俗称“冬节”“长至节”或“亚岁”等。冬至是农历二十四节气中一个重要的节气,也是中华民族的一个传统节日。冬至为“冬节”,所以被视为冬季的大节日,在古代民间有“冬至大如年”的讲法。古时候,漂在外地的人到了这时节都要回家过冬节,所谓“年终有所归宿”。古时有“冬至一阳生”的讲法,也就是说从冬至这天开始,阳气慢慢开始回升。

冬至时间在每年的公历12月21~23日。值得注意的是由于冬至前后,地球位于近日点附近,运行的速度稍快,这造成了在一年中太阳直射南半球的时间比直射北半球的时间约短8天,因此北半球的冬季比夏季要略微短一些。古人讲:阴极之至,阳气始生,日南至,日短之至,日影长之至,故曰“冬至”。古人认为自冬至起,天地阳气开始兴作渐强,即下一个循环开始了,冬至一阳生、天地阳气回升,为“大吉之日”。

关于冬至

冬至(Winter Solstice),是中国农历中一个重要的节气,也是中华民族的一个传统节日。冬至俗称“冬节”、“长至节”、“亚岁”等,它是二十四节气中最早制定出来的。在这一天人们有吃水饺、汤圆过节的习惯。

冬至是北半球全年中白天最短、黑夜最长的一天,过了冬至,白天就会一天天变长。古人对冬至的说法是:阴极之至,阳气始生,日南至,日短之至,日影长之至,故曰“冬至”。冬至过后,各地气候都进入一个最寒冷的阶段,也就是人们常说的“进九”,我国民间有“冷在三九,热在三伏”的说法。

冬至日期

冬至是几月几日:冬至在太阳到达黄经270°时开始,时间约为每年公历12月21日至23日之间。没有固定于特定一日。

冬至的由来

冬至过节源于汉代,盛于唐宋,相沿至今。《清嘉录》甚至有“冬至大如年”之说。这表明古人对冬至十分重视。人们认为冬至是阴阳二气的自然转化,是上天赐予的福气,。汉朝以冬至为“冬节”,官府要举行祝贺仪式称为“贺冬”,例行放假。《后汉书》中有这样的记载:“冬至前后,君子安身静体,百官绝事,不听政,择吉辰而后省事。”所以这天朝庭上下要放假休息,军队待命,边塞闭关,商旅停业,亲朋各以美食相赠,相互拜访,欢乐地过一个“安身静体”的节日。

唐、宋时期,冬至是祭天祭祀祖的日子,皇帝在这天要到郊外举行祭天大典,百姓在这一天要向父母尊长祭拜,现在仍有一些地方在冬至这天过节庆贺。

冬至习俗

有谚语“冬至饺子夏至面”,认为冬天寒冷而人体耗热量多故应该多吃有营养的食品补充热量。因此有冬至日有吃饺子和馄饨的习俗:吃馄饨寓意破阴释阳,表达冬至的新旧交接宇宙混沌状态,更意味亲自开辟世界;而吃饺子又俗称“安耳朵”(挤饺形似耳朵),民间习俗认为冬至日不吃饺子会冻掉耳朵,也不利农事收获;另一说吃饺子防为纪念药王张仲景。而饺子、馄饨和包子等更会是家庭成员团聚围桌而食,称为“蒸冬”。

传说在汉朝的医圣张仲景体念家乡乡民在寒冬中工作的辛苦,在冬至那天利用羊肉等祛寒的药材包在面皮中,作成耳朵的样子,给乡民们治病补身,这个药方的名字叫作“祛寒娇耳汤”,娇耳就是饺儿。

冬至常見的習俗有哪些?有什麼禁忌?

古代人視冬至為過年,那天吃下湯圓代表添一歲,流傳至今變化並不大,每逢冬至來臨,各大甜食攤販都會湧入人潮,就是為了能帶熱呼呼的湯圓回家跟家人共享。

吃湯圓已經是大家過冬至的必備食物之一,象徵團圓,特別的是客家人過冬至會製作「鹹湯圓」與「甜湯圓」,《台灣人的歲時與節俗》解釋,這是因為祭祀神明主要奉上煮熟的甜湯圓,有「食甜嘴甜」之意。

不過,也有另一種說法,湯圓象徵圓滿與團圓,吃湯圓有「取圓以達陽氣」之意,為了能使陽氣回復,以圓的象徵來迎接陽氣,有吉祥的意涵。除此之外,北方有的人則是吃餛飩與水餃度過冬至,分別代表「增長智慧、能有好運氣」與「財運旺旺來(因為水餃形狀跟元寶相近)」。

冬至三大禁忌

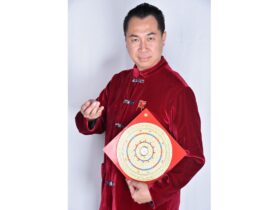

冬至是舉家團圓的日子,不過,鮮少人知道這天有些禁忌,民俗專家建議民眾盡量不要碰觸,避免招來厄運。

- 吃湯圓避免「單數」:根據《民視》報導,民俗專家張旭初表示,吃湯圓盡量「成雙成對」,因為吃單數可能會增加落單的可能性,還有盡量吃白色與紅色湯圓,分別可招人緣與姻緣。

- 避免在外逗留:張旭初指出,冬至當天大約下午5、6點天色漸黑,陰氣會隨之變重,人的陽氣變弱,所以盡量不要在外逗留,早點回家;除此之外,當天在外避免身著全黑或全白的衣服。

- 冬至前後不宜結婚:在傳統禁忌中,結婚盡量避開「四立四至」,古人認為這是不吉的「四絕日」及「四離日」,其中就包含冬至。